小売メディアにおけるフルファネル戦略で成功を収めるには、特定の指標に基づいた最適化だけでは不十分です。

真のフルファネル戦略とは、消費者の全体的な購買プロセスを把握・測定できる方法を構築し、

ブランド認知の初期段階から購入、さらにはロイヤルティの構築に至るまで、

あらゆるステップを見逃さずに対応することが求められます。

2. フルファネル広告フォーマットの活用

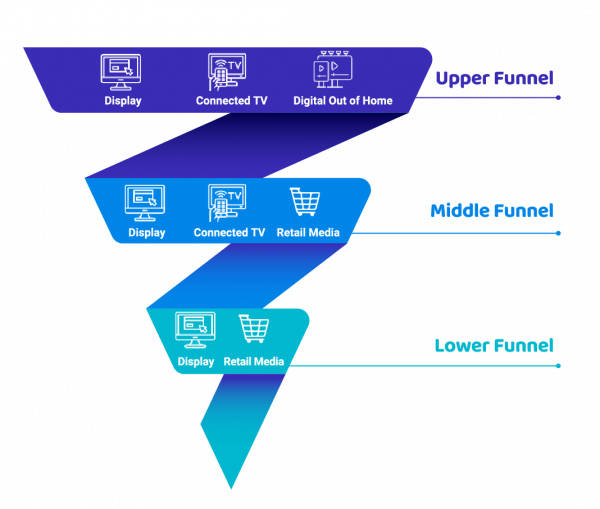

現在のリテールメディア環境において、広告フォーマットの本当の強みはその多機能性だけではありません。重要なのは、それらをいかに戦略的に活用し、消費者がファネルの上部から下部までスムーズに進めるよう導くかという点です。

「フルファネル・リテールメディア戦略」では、広告フォーマットの定義を再構築しています。広告はもはや特定のファネル段階に「限定」されるものではなく、より柔軟かつシチュエーションに応じて活用できるツールとなっています。

たとえば、動画広告はトップファネルで効果的だというのはよく知られた事実です。しかし、フルファネル戦略の真の価値は、**「どのフォーマットがどの段階に向いているか」ではなく、「いつ・どこで・どのように使うべきか」**という文脈で広告を考える点にあります。

つまり、適切なメッセージを、適切なフォーマットで、適切なタイミングで適切なターゲットに届けることが、最大の効果を生み出すカギです。

スポンサード広告(Sponsored Ads)

スポンサード広告は、検索結果や商品ページ内に表示される広告フォーマットで、商品自体やブランドイメージを際立たせる目的で使用されます。ショッピング体験に自然に溶け込む形で表示されるため、購買決定の重要なタイミング(例:商品ページ)において、ファネル下部(BOFU)でのコンバージョン促進に非常に効果的です。

また、スポンサード広告はファネル中間(MOFU)でも強力な効果を発揮します。特に、インマーケットオーディエンス、競合ブランドを閲覧したユーザー、または特定の購買行動パターンを持つユーザーへのターゲティングにより、新規顧客の獲得と売上拡大に繋がる可能性が高まります。

さらに意外な活用方法として、スポンサード広告はファネル上部(TOFU)におけるブランド認知の向上にも活用できます。リテールメディア上の消費者トレンドや行動データを活用し、顧客の購買ジャーニーに沿ってオーディエンスを分類することで、ブランドへの好印象と関心を高め、将来的なコンバージョンに良い影響を与えることができます。

ディスプレイ広告(Display Ads)

ディスプレイ広告は、ビジュアルの訴求力と多機能性を活かし、消費者がウェブページを閲覧している際に目を引き、ブランドの印象を消費者の心に残すことができます。ディスプレイ広告の効果は、購入意図がまだ明確でない段階で露出されることによって特に発揮されます。たとえば、同時に複数のブランドが比較検討されるような購買過程では、ディスプレイ広告は関連コンテンツを通じて消費者のニーズに応えながら自然に認知を高めることが可能です。制作の難易度や技術要件も比較的低く、ファネルのあらゆる段階で活用しやすい広告形式です。

オンサイトディスプレイ広告(On-site)

小売事業者が所有するプラットフォーム上に直接表示される広告であり、消費者の購買行動との距離が非常に近く、購買転換率が高いため、特にコンバージョンを意識した施策として有効です。

オフサイトディスプレイ広告(Off-site)

ブランド認知の向上や新規顧客へのリーチに適しており、潜在顧客が他のメディアやサイトにいる段階でも接点を持てる形式です。特にストーリーテリングやシーン演出を通じて感情的な共感を生み出す場合に有効で、消費者の印象に残るブランド体験を作り出すことができます。最終的には、消費者がリテールメディアのサイトへ誘導され、商品の閲覧・カート追加・購入に至る可能性も高まります。

DSPダイナミック広告(Dynamic Ads)

DSP(デマンドサイドプラットフォーム)を通じて、ダイナミック広告はリアルタイムで消費者の行動や商品ニーズに基づき内容を調整し、パーソナライズされた広告体験を提供します。

オンサイト配信(On-site)

ダイナミック広告は小売環境内での消費者グループに即時対応でき、最適なタイミングで正確なメッセージを的確に届けることができます。

オフサイト配信(Off-site)

オフサイトでの配信では、大規模なリーチによる利点を活かし、広告コンテンツと消費者の関心との関連性を維持できます。

ダイナミック広告の大きな特徴は、消費者のインタラクションに応じてリアルタイムで広告内容を調整できる点にあり、よりパーソナルで魅力的なショッピング体験を創出します。

動画広告(Video Ads)

動画広告(デジタル動画、ストリーミングメディア、コネクテッドTVを含む)は、近年急速に成長しているデジタル広告フォーマットであり、ファネルのどの段階にも活用可能です。動画広告の強みは、視覚的に豊かで没入感のある体験、音声や動きによる訴求力にあり、ブランドのストーリーをより生き生きと伝えたり、製品の魅力を効果的に紹介したり、視聴者との感情的なつながりを築くことができます。

特に新製品や新ブランドのローンチ時に効果を発揮し、市場での認知拡大と収益成長の加速に大きく貢献します。

–

3. 全ファネル型リテールメディア広告の配信活用

全ファネル型リテールメディア戦略では、広告の配信位置は単なる接点ではなく、消費者の購買行動を促進する重要な指標となります。オンサイト・オフサイト、実店舗、ストリーミングテレビ/コネクテッドTV(CTV)など、あらゆる広告フォーマットにおいて、適切な配置が消費者の意思決定に直接的な影響を与えます。

最適な効果を得るためには、まず戦略的に広告の配信位置を選定し、その後に適切なフォーマットを選びます。配信位置はブランドがいつ・どこで消費者に接触するかを左右しますが、広告価値はその位置で消費者がどのようなショッピング体験をしているかにも大きく関わります。この戦略が重視するのは「柔軟性」であり、広告を単一のファネル段階に固定するのではなく、データに基づいて消費者が次に進む場所を予測し、最適なタイミングと場所で広告を届けることが求められます。

–

オンライン配置(Online Placement)

リテールメディア成功の基盤

オンライン配置は多くのリテールメディア戦略における中核であり、小売業者のECサイト上で、消費者の購入意図が高い場面で直接接触できる重要な接点です。代表的なオンライン配置の位置には以下が含まれます:

-

検索結果ページ(Search Results Pages)

-

トップページバナー(Homepage Banners)

-

商品詳細ページ(PDPs)

-

レコメンドウィジェット(Recommendation Widgets)

-

カテゴリーページ(Category Pages)

-

グリッド型広告配置(Search Grid Placements)

これらの配置は直感的で便利なため、多くの人にとって親しみやすく操作にも慣れていますが、その一方で、戦略的深度に欠ける恐れもあります。多くの人が慣れた配置に依存しすぎてしまい、ファネル全体を活用した配置戦略の可能性を見逃してしまうのです。

実際には、これらの配置場所の価値は非常に高く、リテールメディアにおける「ゴールデンスポット」とも言えます。特に競争の激しい市場においては、消費者の購入決定に大きな影響を与えるため、慎重な配分計画と価格戦略の調整が求められます。

戦略的に活用すれば、オンライン配置はブランド認知の向上から購買促進まで、ファネルの各段階で強力な効果を発揮します。単なるリマーケティングに留まらず、消費者が商品を探す過程において、購買の後押しとなる重要な役割を果たします。

リテールメディアが進化する中で、どんな状況でも最大効果を発揮する広告配信が可能になります。たとえ消費者がオンラインで商品を検索している時でも、SNSを利用している時でも、リテールメディアは常に彼らと接点を持ち、エンゲージメントを最大化する機会を提供します。

オフサイト配置(Offsite Placement)

リテール領域を越えて影響力を拡大

オフサイト配置は、小売業者が所有するプラットフォームを越えた場所でもリテールメディア戦略の影響範囲を拡大し、従来の独立したチャネルへと広がります:

-

ディスプレイ広告ネットワーク(Display Network Ads)

-

ソーシャルコマース広告(Social Commerce Ads)

-

有料検索広告(Paid Search Ads)

ディスプレイ広告ネットワーク(Display Ad Network):ブランドの認知と潜在力を拡大

ディスプレイ広告ネットワークは大規模な広告インベントリを有し、成長の余地も大きい。マーケターは小売業者のファーストパーティーデータを活用し、たとえば消費者を「美容に関心のあるユーザー」や「商品詳細ページの閲覧者」などのグループに分類して精密なターゲティングを行うことができる。こうしたターゲティングにより、消費者の関心にマッチした広告を表示することで、ブランドの視認性を高めることが可能になる。

また、キーワードターゲティングを活用すれば、関連性のあるコンテンツとともに広告を表示することもできる。たとえば:

-

電子製品広告をテック系ニュース記事に表示

-

美容広告を美容評価サイトに表示

-

屋外用品広告を登山情報記事に表示

チャネルの融合によりリテールメディア戦略の最大化を実現

リテールメディアの拡張は、伝統的なチャネルの境界を越えて、オフサイトのメディアチャネルとの融合を促す。たとえば、ソーシャルコマース広告や有料検索広告などがあり、これまでブランドが参入しづらかった領域も、いまや全体戦略の一部として組み込まれている。

店舗内デジタル広告配信

実店舗とデジタルの融合による新たな世界

店舗内デジタル広告配信は、柔軟性の高いデジタル広告を実店舗の販売環境に導入することで、リテールメディアにおける新たな領域として注目を集めています。代表的な店舗内デジタル広告の形式には以下が含まれます:

-

デジタルサイネージ(Digital Signage)

-

デジタル棚用ディスプレイ(Digital Shelf Talkers)

-

デジタルカウンターディスプレイ(Digital Checkout Counter Displays)

-

アプリ内広告(In-App Advertising)

これらの広告配置は、実店舗での購買体験における重要な構成要素であり、テクノロジーの進化に伴い、ブランドと消費者のインタラクションを再定義しています。柔軟性の高い広告配置と、実店舗でのリアルタイムな接点を組み合わせることで、ブランドは購買判断の重要な瞬間に消費者の行動に影響を与えることが可能になります。

コネクテッドTV&ストリーミングTV広告配信

リテールメディアの未来戦略

コネクテッドTV(CTV)とストリーミングTV(STV)の広告配信は、テレビ広告の未来を象徴し、従来のテレビ広告の大規模なリーチ力と、デジタル広告の精密なターゲティングを融合させたものです。

主な広告形式:

-

コネクテッドTV広告(Connected TV Ads)

-

ストリーミングTV広告(Streaming TV Ads)

-

購入可能なTV広告(Shoppable TV Ads)

リテールメディアのデータ(例:購買履歴や視聴行動)を活用することで、CTV/STV広告はより精密に配信され、無駄を削減し、投資収益率(ROI)を向上させることが可能です。さらに、購入可能な広告(Shoppable Ads)は、消費者がリモコンや画面から離れることなく、視聴からそのまま購買行動に繋がる新たなインタラクティブ体験を実現します。

最大限の広告効果を得るために、マーケターは以下に注力する必要があります:

-

ターゲティングと配信頻度の最適化

-

クロスチャネル間の一貫性強化

-

ブランドに合わせた効果測定指標の開発

-

CTV/STVへの継続的な投資

配信場所の運用におけるベストプラクティス

戦略的かつ多様な場所選定:

全ファネル戦略に合致した広告配信位置を選び、すべての選択肢に資源を分散しすぎないようにすることが重要です。ブランド認知の初期段階を強化したり、消費者の購入行動を後押しする最適な場所を把握し、フェーズごとに適した場所を選ぶことで、効果を最大化します。

ターゲットに合わせた広告クリエイティブの運用:

各配信場所の特性に応じた広告表現を的確に使い分けるには、消費者が接触するあらゆる広告フォーマットの選定・理解が不可欠です。広告クリエイティブは、その場所におけるブランド体験と強く結びついており、広告内容と消費者行動との整合性を高めることで、最大の効果を引き出します。

明確な配信戦略の構築と社内共有:

各配信場所ごとに明確な目的を持ち、配信チーム全体で情報を共有することは、戦略の一貫性を高めます。検索広告、SNS広告、購買広告など異なるチャネルとの連携により、誰が・いつ・どこで・なぜ広告を見たかの理解を深め、広告体験の統一性と質を高めることができます。

広告配信の優先順位を明確化:

広告の価値は、その規模やリーチ数だけで決まるわけではありません。最も精緻なターゲティングが可能な配信ポイントこそが、コンバージョンに直結することも多いです。限られた予算を効率的に使うには、投資対効果を重視し、適切な広告投資配分を行う必要があります。

–

4. 小売メディア効果を包括的に評価する5つの方法

小売メディアにおける全ファネル戦略を成功させるには、特定の指標だけを最適化するのでは不十分です。

真に効果的な全ファネル戦略には、消費者の購買ジャーニー全体を捉える包括的な評価手法が求められます。

ブランド認知から購入後のロイヤルティ構築まで、すべての接点を見落としてはなりません。

以下に示すのは、マーケティングチームが意識すべき5つの重要原則であり、

小売メディアの評価方法を再定義するための指針です。

これらの原則により、ブランドのビジネス目標の達成を支援するだけでなく、長期的な安定成長にもつながります。

マーケターは、広告掲載面とインベントリの配置に関して、ブランドのターゲットにふさわしい環境とパブリッシャーを精査し、正確な配信を行う必要がある。現在ではPMP(プライベートマーケットプレイス)を通じて、より精度の高い広告掲載が可能になっている。

ステップ1 – 万能な公式はない:ブランドニーズに合わせた専用ソリューションの構築

多くの企業は「すべてのブランドに適用できる万能の小売メディア戦略」があると考えがちですが、

これは大きな誤解です。各ブランドは自社の製品構成、市場ポジション、ターゲット層に基づいて、

独自の計測方法と戦略を設計する必要があります。単なるツール導入ではなく、

成長と成果に直結する専用の戦略設計こそが重要なのです。

成功する全ファネル戦略は、

「詳細なメディア指標」と「行動指標の統合評価」のバランスが必要です。

たとえば広告のクリック率やターゲット層との一致などの詳細データは重要ですが、

ブランド認知度やキャンペーンのリフト効果といったマクロな指標とあわせて評価することで、

本当の意味での成長戦略と目標が見えてきます。

標準化されたアプローチをそのまま当てはめるのではなく、

ブランドニーズに適した専用の成長フレームを設計することで、未来の課題に柔軟に対応できる体制を整えましょう。

アクションポイント:

-

ブランドの特性を理解し、専用の測定・最適化戦略を設計する

-

メディア指標(広告クリックなど)と事業指標(ブランドリフトなど)の両面から全体像を把握する

-

柔軟に対応できるパートナーやソリューションを積極的に探す

–

ステップ2 – インクリメンタル効果:小売メディア全ファネル計測のゴールドスタンダード

小売メディアの効果測定において、「インクリメンタル効果(Incrementality)」はすでにゴールドスタンダードとなっています。

理由は、小売プラットフォームの消費者行動が複雑で測定が難しいからです。

従来の計測方法では不十分であり、マーケターがこの断片的な環境の中で、

メディア接触がもたらす真の販売効果を評価するには、インクリメンタル測定が不可欠です。

小売メディアは独自の課題を抱えています。

多くのコンバージョンは自然発生のように見えますが、実際には広告または販促活動の影響かもしれません。

その効果を明確に区別できなければ、無駄な広告費を使っている可能性があります。

たとえば「どの程度の売上が広告によって実際に促進されたのか?」

「オーガニックで得られた結果と広告による影響をどう分離するか?」など、

とくに指名検索やブランド名での購入など、既に興味のある消費者の行動ではその判別が非常に困難です。

さらに重要な点として、Cookie 規制の強化により、これまでの評価手法はさらに難しくなっており、

マーケティングの意思決定を支えるためにも「インクリメンタル効果」の測定は今や不可欠です。

アクションポイント:

-

インクリメンタル計測を活用して、小売メディアによる購買影響を正確に把握する

-

顧客行動の変化を把握するため、リフトベースの計測手法を導入する

-

効果測定結果に基づき、広告の予算配分やメディア投資を最適化する

–

ステップ3 – 分散データの統合:完全かつ持続可能なデータフレームワークを構築

小売メディアの効果測定において最大の課題の1つは「データの分散」です。

キャンペーンデータ、小売のバックエンドデータ、ファーストパーティデータ、販売分析データなど、

多くの場合、これらは統合されておらず、それぞれ独立して存在しています。

小売メディアのフルファネル戦略に役立てるためには、これらのデータを1つの枠組みにまとめる必要があります。

異なるソースからのデータを統合することで、包括的なデータ視点を提供できるだけでなく、

将来的な意思決定により柔軟に対応できるようになります。

とくに、法規制の強化や新たなメディア施策の登場によって、ブランドはより複雑な環境で

データフレームワークの構築と管理が求められています。

一貫した統合体制があれば、変化に対応しながら持続的な成長を実現できます。

アクションポイント:

-

小売メディアのキャンペーンデータ、ファーストパーティデータ、販促データを統合し、統一されたデータ視点を構築する

-

活動データの管理フローを整備し、データ収集と活用が法規制に準拠するようにする

-

データ統合の基盤を強化し、変化するテクノロジーや市場ニーズに柔軟に対応できるよう備える

–

ステップ4 – 各ファネル段階に指標を設定し、各段階の成功を正確に測定

リテールメディアのフルファネル戦略では、各段階で目標が異なるため、ブランドは一貫した評価指標の使用を避ける必要があります。

たとえば、ファネル上部(TOFU)ではブランド認知やアクティブユーザーの増加、中間(MOFU)では検討・関心、

そしてファネル下部(BOFU)では購買の最終的な行動と、それぞれ異なる指標が求められます。

このように、消費者との接点の内容や反応に応じて、より優れた広告効果と成果を測定することが可能になります。

TOFUでは、成功指標としてリーチ、ブランド認知度、エンゲージメント率がよく使われます。

MOFUでは、滞在時間や製品詳細ページの閲覧率など、より具体的な消費者行動が重要となります。

BOFUでは、購入完了率、ROAS(広告費用対効果)、カート追加率、リピート率など、直接的な売上への貢献指標が使用されます。

段階ごとの正確な指標設定を通じて、マーケティング活動と消費者行動をより深く理解し、

全体のパフォーマンスを向上させることができます。

アクションポイント:

-

各ファネル段階に応じた合理的な指標(例:TOFU=ブランド認知、MOFU=商品検討、BOFU=購入)を設定する

-

キャンペーン活動に対し、開示されたファネルに合致する指標で最適化を図る

-

ダッシュボードで視覚的に段階ごとの成果を把握し、指標に基づいて最適化方針を調整する

–

ステップ5 – バランスの取れたコントロール:継続的なテストと施策評価の両立

フルファネルのリテールメディア戦略の効果を測定するには、「継続的な最適化」と「施策終了後の深掘り評価」のバランスを取ることが重要です。

優れたマーケターは常にリアルタイムで施策結果を追跡・最適化しつつ、より深い層まで掘り下げた分析を通じて、施策の精度と成功確率を向上させます。

このようなアプローチは、即時的な効果と長期的な戦略改善の両方において不可欠です。

継続的なテストは、施策内容の調整やリアルタイムな最適化に役立ち、即効性のある成果を最大化するための鍵となります。

一方、層別評価は施策終了後のより深い洞察から中長期戦略の改善に貢献し、より良い判断材料を提供します。

この両者のバランスをとることで、ブランドは短期成果を維持しながらも長期戦略の精度を高め、安定した成長を実現できます。

アクションポイント:

-

「テスト&ラーニング」型の手法を採用し、常に施策を最適化する

-

施策後の深層分析を通じて、隠れた要因や消費者行動の洞察を得る

-

短期と長期成果の両立を目指し、継続的な分析と最適化を行う

–

小売メディアの進化とともに歩む

小売メディアの環境は常に変化しています。本記事では「フルファネル型のリテールメディア戦略」について包括的な視点を提供しましたが、ブランドや広告主が理解すべきことは、これが一つの万能な解決策ではないということです。

小売業界で成功するためには、常に前進し、柔軟に変化へ対応し続けることが求められます。この戦略の核となるのは「柔軟性」であり、それにより、データ・消費者行動・デジタル環境の変化にリアルタイムで対応し、計画を臨機応変に調整できるようになります。

フルファネル戦略は、ファネルの各段階に対する理解を深めることができますが、その最大の価値は「適応力」にあります。消費者のニーズと期待は段階ごとに異なり、私たちはその変化に対して適切なマーケティング施策とツールで応える必要があります。

テクノロジーと消費者トレンドの進化が続く中、小売業界も常に前進しています。持続的な成功を得るためには、戦略も進化を続けなければなりません。継続的な最適化を通じて新たな課題に挑戦し、そこに新たなチャンスを見出すことが求められます。